第一部 講演会

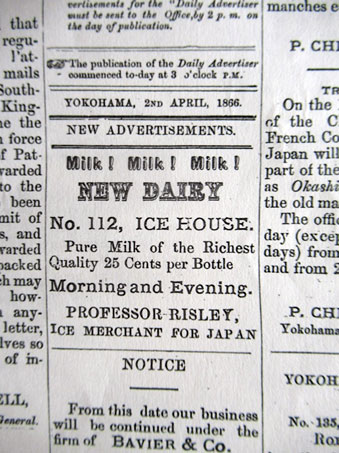

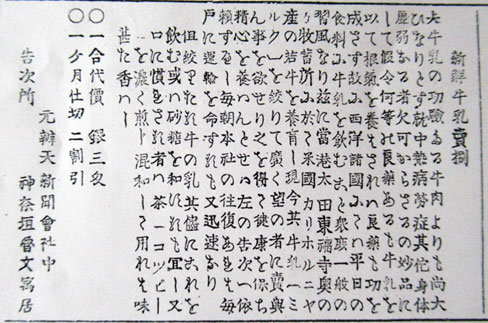

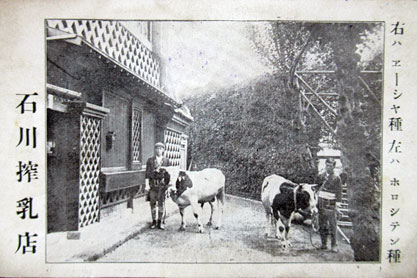

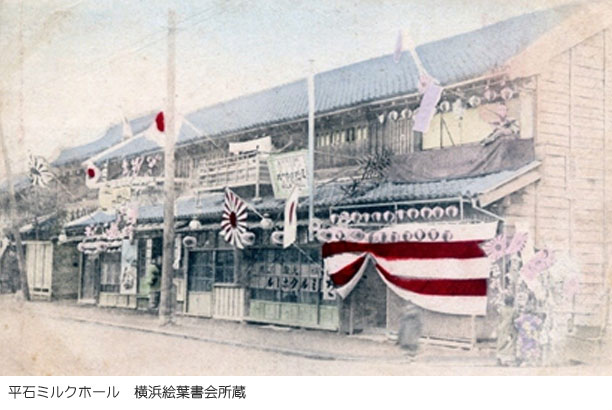

講演『資料が語る横浜の酪農史 ~幕末から昭和戦前期~』小林志歩さん 幕末の地図から 横浜の魅力というのは、酪農の歴史が幕末までさかのぼれるところだと思います。というのは、北海道の酪農は、明治の中頃以降が始まりですが、横浜は幕末から既に牛乳が売られていたという訳で、わくわくしながら調べました。 今日、散策をスタートする前田橋、「まいたばし」と地図上にはありますが、関所のあったところです。谷戸橋は、場所が今と違って、今は少し内寄りにありました。前田橋付近の当時の写真を探したら横浜開港資料館のウェブサイトに当時の写真が紹介されていました。付近に、横浜で初めの牧場がありました。アメリカ人のリズレーという人が、1866年に牛を連れてきて牛乳を販売したというのが一番早いのですが、その住所が112番地です。まさに前田橋の前。現在は、本当に何も痕跡がない大都会になっています。  リズレー“教授”の牛乳広告 1866年にリズレーが牧場を開きます。リズレーは曲芸とかをやる人で、日本の芸人を連れて国際巡業に出かけるという新たな面白いテーマを見つけて、ほどなく出ていってしまったそうです。 リズレーによる牛乳販売に関する記録として、デイリーアドバタイザーという新聞の1866年4月2日の広告があります【=写真】。アイスハウスと書いてあるのは、氷の輸入と販売も手がけていたということです。読んでみると、クオリティがリッチで濃厚な牛乳であるっていうことをアピールしています。牧場の名前については「ニューデイリー」としか書いてないのですが、とにかく新しくデイリーができたよ!ということ、1びん25セントで朝と晩に届けますとあります。プロフェッサー・リズレーとあります。 この辺りの情報が、横浜における酪農の源流であろうと考えられます。  日本人も参入 ほどなく、日本人も牛乳や乳製品の販売に参入してきます。記録としては、万国新聞紙という手書きを印刷したような新聞が幕末に出ていて、その中の広告がありました。慶応3年(1867年)のことです。この広告欄に「パン、ビスケット、ボットル」と読めます。このボットルというのがバター、オランダ語でボートルだそうですが、「私のお店にありますよ」「注文に応じます」ということです。元町1丁目の中川嘉兵衛という人が、まず乳製品を販売していたということです。ただ、おそらく製造はしておらず、仕入れていたと考えられています。というのは、イギリスの軍隊が駐留していたんですけれども、そのパン焼き所が近くにあって、そこからパンを仕入れて売っていたと考えられ、バターも当時もちろん輸入されていましたので、輸入品を仕入れて販売した可能性があるということです。 中川嘉兵衛さんという人は、慶応3年に横浜に来て、外国人のシモンズという宣教師で医師の方に雇われて、搾乳場を設けて、瓶詰めにして、外国人に供給していたとの話があります。この人は、国産の氷を販売するっていうことをすごく頑張った方で、明治に入ってからなんですけど函館氷、五稜郭のお濠の氷を、船で運んで、氷室をこの元町に建てて販売したそうです。やはり牛乳や乳製品を売るには、冷やすっていう意味で、氷とすごく関わりが深いものであったことが予想できます。 駐屯地の需要 菅生健次郎の牧場という明治20年の絵図があります、その当時のいろんな会社や商店を紹介した「横浜諸会社諸商店之図」という版画集のなかに、牧場の様子が書かれていまして、すごくたくさん牛が描かれていて、また、牛の種類も色々な品種がいたと予想されるような、絵図が残っています。 谷戸橋から渡って谷戸坂という坂があるんですけど、その谷戸坂の上の辺りの当時の様子が、たくさんの写真で残っています。写真家のベアトという人によるもので、当時の雰囲気は、フランス軍が今の港が見える丘公園のあたりに陣取り、後に領事館も建てられました。その横にイギリス軍。とにかくこの1000人を下ることのない兵士が駐屯していたといいます。明治入ってからも駐屯が続きました。10数年にもわたったといいます。この外国人コミュニティーが存在したということが、牛乳の需要にとって重要だったと思います。 仮名書魯文の牛乳広告 日本人の牛乳販売の証拠を紹介します。横浜毎日新聞で、当初は手書きの印刷だったんですけど、牛乳の広告が出されています。 「新鮮牛乳売捌」という表現で、牛乳はすごいすばらしいものだということと、このカリフォルニア産の若牛を育てて搾った牛乳(ミルク)であると、書いてます【=写真】。  「牛乳(ミルク)を絞りて、広くのぞみのものに、売り与えんことを欲せり」とあり、毎朝本社の往復、新聞の配達に合わせて配達するともあります。その後に、牛乳をそのまま飲むのもいいし、砂糖をまぜて飲むのもよろしい。慣れない人は、お茶やコーヒーを濃く入れてまぜて、飲むと、甚だ香ばしいよって書いてあります。明治6年5月31日の広告ですが、牛乳1合銀三匁です。1ヶ月は2割引、とあります。広告を出したのは仮名垣魯文です。戯作者、つまり今でいう流行作家で、文学史に出て来る「安愚楽鍋」という、当時の牛鍋屋でひとびとが繰り広げるあれこれが描かれています。読んでないんであまりわかんないんですけど。このように、牛乳/ミルク、乾酪/チーズ、乳油/バタ、乳の粉/ボータルなどと書かれた牛店、つまり牛鍋店の店先の様子が挿し絵に描かれています。 この1合の銀3匁ってすごく高いと思いませんか。この当時、新聞を読んでいる層というのは、この横浜毎日新聞の読者にとっては、貿易などのアメリカの船が入った、いつ出る、との情報がメインだったということです。貿易に従事している日本人や、それに繋がる外国人など、お金持ちの商人を対象にしているために高いのかなあと思います。 根岸の石川牧場 時代がまた飛びますが、牛乳店の広告です。日本人が、明治の初めから牛乳を売るようになって、ポストカードを作って宣伝も行っていました【=写真】。石川搾乳店、今日の散策コースで根岸の方に歩き跡地を訪問します、当時は、石川牧場、石川搾乳店とも呼ばれていましたが、この広告はご子孫の方に見せていただきました。  右の牛はエアシャですね、左はホロシュテン種と、乳牛の品種についてもアピールしています。この牧場はBluff Dairyという名前でも呼ばれていて、顧客の多くは外国人でした。外国人の間でBluff Dairyというふうに呼ばれていたと思われます。1885年~1995年ということで、最近まで横浜の根岸で営業されていて、たくさん資料も残っています。 この牧場が初めにあった場所は根岸町3573で、地蔵坂上のです。石川要之助さんという人が、創業者です。 先駆者たちの酪農経営 もう1つ、日本人による牧場経営ということで、今日皆さんと歩くルート沿いでご紹介したいのが、中澤源蔵という人です。下岡蓮杖という、商業写真の祖とされる、横浜で有名な写真師がいたんですが、明治の初めにその人が写真館を経営する傍ら、乳牛も飼い、牛乳を販売していました。長生きした方で、晩年の語りであることから、割り引いて聞いた方がよいとも言われますが、一番多いときで乳牛18頭、戸部の谷戸で飼っていたとの本人の談話が残っています。 その蓮杖に牧夫として雇われていたと『横浜市史稿・産業編』にあるのが中澤源蔵です。千葉の安房という酪農の盛んであった地域の出身で、横浜に40歳頃に来たとされています。 明治3年ごろ、下岡蓮杖の牧夫をしたあと独立して牧場を開くんですけど、この中澤牧場が明治30年代に出した広告によると、「明治5年創業」と広告に書きました。明治18年の統計書によると、乳牛30頭を飼っていて、搾乳高132石ということですから、計算してみると年間24トンぐらいという計算になります。 今日のコースでは、中澤牧場があった近辺を歩いて通りますので、ちょっと想像をして頂けるといいと思います。ポイントとして、この天沼と呼ばれる地域があります。明治期の絵図をみると、地名の通り、水をたたえた沼というか池のようなものがあるんですね。豊かな水が決め手になってこの場所が選ばれたのかもしれません。現在はマンションが立っていまして、この牧場の池があったところも埋め立てられて住宅が建っています。中澤源三のご子孫に先日お目にかかりましたが、池の部分を埋め立てるときに水を抜くのが本当に大変だった、と聞いたことがあるそうです。牧場の遺構などがないか問い合わせてみましたが、ブラフ積みの壁はそのままであるのと、当時販売されていたバターを保存していた室(むろ)の跡が残っているとのお話でした。場所としては山手資料館からすぐのところで、この壁沿いを歩くような形になります。今日の山手資料館として公開されている建物は、源蔵さんの息子である兼吉さんが本牧に建てた和洋折衷住宅の洋館部分を、昭和の初めに牧場跡地に移築され、そこから明治期の木造建築ということで洋館部分のみを現在地に移築し、公開されているとのことです【=写真】。  横浜が発祥のミルクホール。 最後に、もう1ヶ所、今日行くところでこういうミルクホールの跡があります。街中でいきますので、ちょっとこれ、当時のものと思われる彩色絵はがきが残っており、当時の様子を知る手掛かりとして、紹介します。 明治の末から都市で流行したミルクホールの元祖と言われるのが、平石佐源次が横浜・常磐町に開いた「ミルクホール」です。明治35)の元旦、当時流行していたビヤホールに着想を得て、開店したとされています。このアイデアは大当たりで、明治43年には横浜だけで30店あまりに達しました。東京には500以上を数え、ほかの都市にも広がって行きました。【=写真】  午後からの散策では、今日お話しした場所を実際に歩きます。またその折りに、追加のお話をしたいと思います。みなさんと一緒にいろいろと学べたらと思っています。  |