ブラミルク@四谷軒 ~四谷軒から学ぶ、生・処・販の近代酪農乳業史の軌跡~(2025年5月17日開催)

|

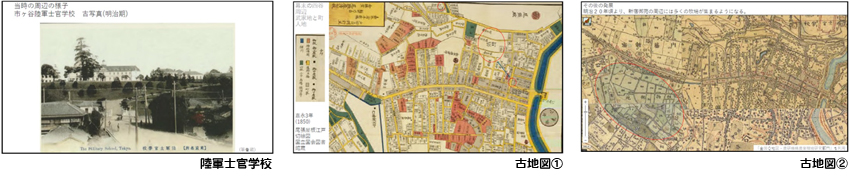

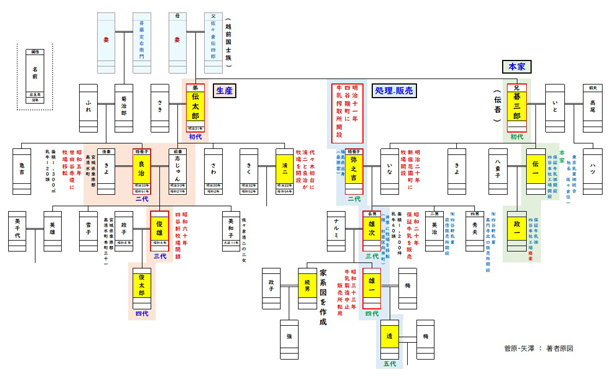

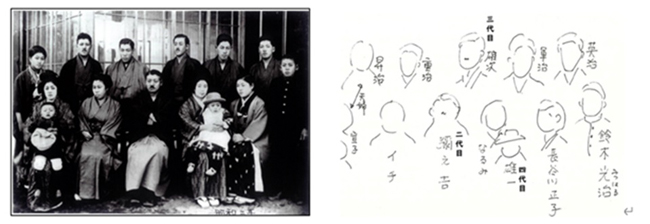

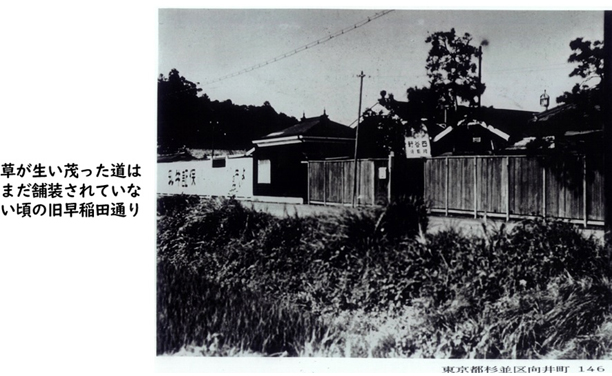

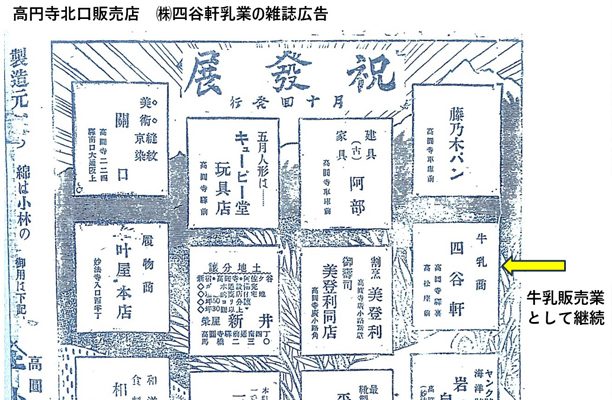

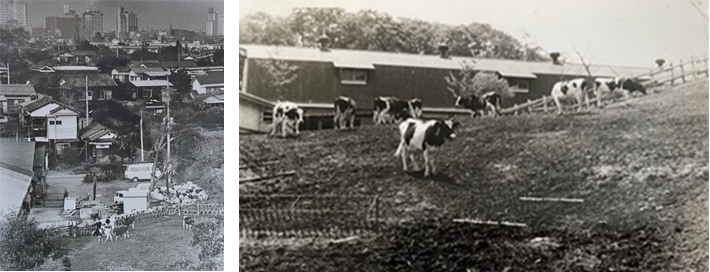

ミルク1万年の会では、これまで外側から見てきた酪農史を、今回は「四谷軒」という個別の企業史の内側から辿る試みとして、2025年5月17日に新宿区歴史博物館の講堂において「ブラミルク@四谷軒」~四谷軒から学ぶ、生・処・販の近代酪農乳業史の軌跡~を開催しました。 参加人数は27名(定員30名)でした。以下では、当日の講演会の要約や散策などの様子をご報告します。  第一部 講演会 講演1:金谷匡高氏(法政大学江戸東京研究センター客員研究員) 「なぜ明治時代に四谷・市ヶ谷周辺に牧場が集まったのかー周辺地域の都市空間変遷についてー」と題して、法政大学江戸東京研究センター客員研究員の金谷匡高氏が講演。講演の中で、金谷氏は、四谷軒のあった現在の四谷・市ヶ谷周辺には、明治初期において、多くの搾乳場が立地していたこと。その背景として、その辺りは、徳川幕府の藩士たちの武家屋敷があり多くが空き家となっていたことから、士族授産や殖産興業による土地活用が図られたこと。また、周辺に、市ヶ谷に開校した陸軍士官学校や花街の四谷荒木町があり牛乳の需要があったことについて、説明いただきました。 さらに1875(明治8)年の錦絵「牛乳搾取所之図」や明治初期の古地図などから、当時の搾乳所の地理的な配置の特徴や都市生活への浸透などの状況についても説明いただき、学習しました。  講演2:矢澤好幸氏(日本酪農乳業史研究会顧問) 日本酪農乳業史研究会顧問の矢澤好幸氏による講演では、「四谷軒」牧場の歴史について説明がありました。 1878(明治11)年、現在のJR四ツ谷駅前の「コモレ四谷」の場所に、越前国(福井県)出身の士族、佐々倉兄弟が牧場兼牛乳店「四谷軒」を創業。    「四谷軒」はその後、二代目・三代目と受け継がれ、保証牛乳や明治牛乳との関わりを持ちつつ、拠点を四谷から高円寺・初台などへ展開。昭和後期には製造拠点を環境の良い地域に移し、さらに順調に牛乳事業を発展。      やがて、騒音及び悪臭などの公害により杉並区向井町<下井草>を経て昭和初期に世田谷区赤堤に移転し、約13,000平方メートルの敷地に120頭の乳牛を飼育し、都会の牧場として人気が高く、見学者が絶えなかったこと。  こうして、「四谷軒」は、立地を移しながら明治・対象・昭和の東京酪農界を牽引したが、1985年、惜しまれながら百有余年の歴史に幕を下ろし、現地には業績をたたえた「牛魂碑」建立されていることなどの説明がありました。  雪印メグミルクの菅原秀喜さんからは、赤堤の四谷軒牧場に嫁いだ大叔母の姉である祖母が手伝いに来た時の写真やNHKで放送された映像が紹介されました。   第二部 散策 講演終了後、参加者で、新宿区歴史博物館に展示を閲覧し、新宿区の近現代史を学習するとともに、「四谷軒」創業の地であったコモレ四谷までを散策し、明治時代のこの地域の状況や地理的特徴について、金谷氏より説明を受けました。また、電話の引き込み線に当時を偲ぶ「酪農支」と刻まれた電柱などを確認しました。 参加者にとっては、地域史と産業史の交差点を体感し、酪農乳業史を単なる農業史ではなく都市文化史の一部として考える契機となりました。  |